当双手触碰滚烫的琉璃坯料,指尖传来的不仅是温度,更是一场跨越千年的对话——这亲手塑形的瞬间,让琉璃从博物馆的展品,变成可感可知的文明密码。7月27日,机电工程学院“与光同尘”志愿服务队赴淄博“小炉匠”工作室开展关于琉璃的制作工艺的传承与实践。

在开始实践前我们通过琉璃传承人了解了琉璃的文化底蕴及发展过程,这一承载着华夏文明基因的艺术瑰宝,在淄博的土地上已流转数千年。其历史根系可追溯至西周时期,最初的原料取自青铜器铸造的副产品,在古人的智慧中被赋予新生。至明清两代,博山琉璃更以卓越品质跻身宫廷贡品之列,匠人们以巧夺天工的技艺,将材质的晶莹与文化的厚重熔铸于一体,在器物上镌刻下时代的审美印记,成为东西方文明互鉴的物质载体。

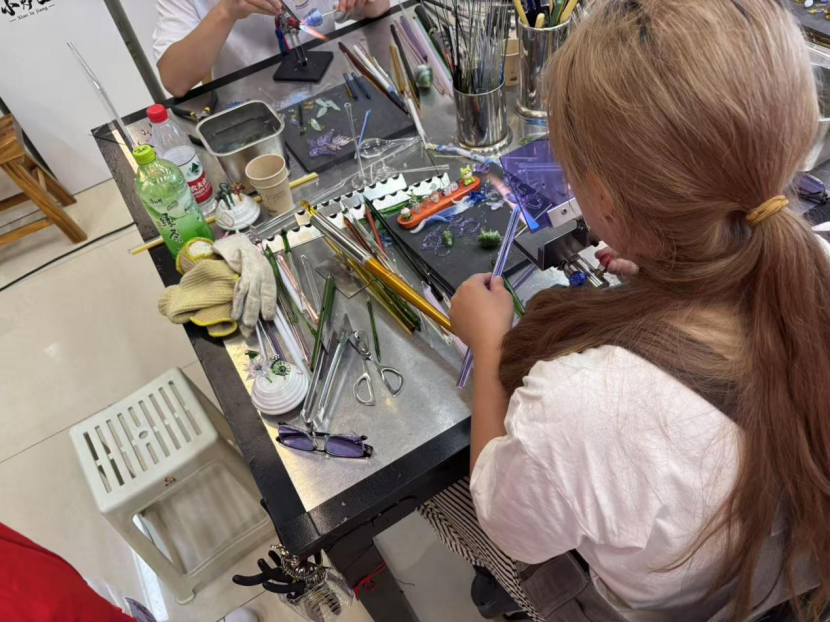

穿好防护用具,志愿者们在工作台前站定。桌上工具与料棒错落摆放,老师的讲解声缓缓响起。大家认真观摩,老师抬手间完成挑料、塑形、吹制的连贯动作,听着关于火候控制、气息调节的叮嘱。短短数分钟的示范,却道尽千年古法的精髓。那些对力度、时机的精准把握,藏着先辈们代代相传的智慧。志愿者们从这浓缩的技艺里,触摸到中国传统工艺独有的浪漫。

志愿者们选用长玻璃棒,使其在手中灵巧转动,让琉璃在热力中逐渐呈现形态;接着用镊子细致修整边角,再经退火窑缓慢降温,一件琉璃作品便初具雏形。让我们敬佩那些非遗传承人的坚守,他们年复一年打磨技艺,只为让古老文化延续。慢慢掌握节奏后,志愿者开始发挥创意,给琉璃添加造型。火焰跳动间,琉璃不断变化,每一次调整,都像是与这千年技艺对话。周围伙伴们也专注投入琉璃的制作。

亲眼见证琉璃制作时,火焰与匠心碰撞出的奇妙火花,为工艺的精巧绝伦发出惊叹。毫无保留、倾囊相授,把祖辈传下来的手艺好好延续。让琉璃这颗非遗珍宝,能被越来越多人看见、用心守护,在新时代的浪潮里,绽放更耀眼、更持久的光芒,让千年琉璃文化,活出崭新的生命力!

“这次近距离接触琉璃制作,让他们对‘火中取宝’的传统工艺有了更鲜活的认知”志愿服务队成员表示。琉璃于火焰中重生,恰如非遗文化在当代焕新 —— 它不是博物馆里的标本,而是可走进生活、持续生长的生命;匠人坚守亦非墨守成规,而是以创新续写琉璃与时代的故事。

未来,“与光同尘”志愿服务队愿做非遗传播火种,传递琉璃的浪漫与匠心,为其传承发展贡献青春力量,助力当地非遗产业升级,让更多人爱上这项古老艺术,共促琉璃文化繁荣。

机电工程学院

2025年8月11日