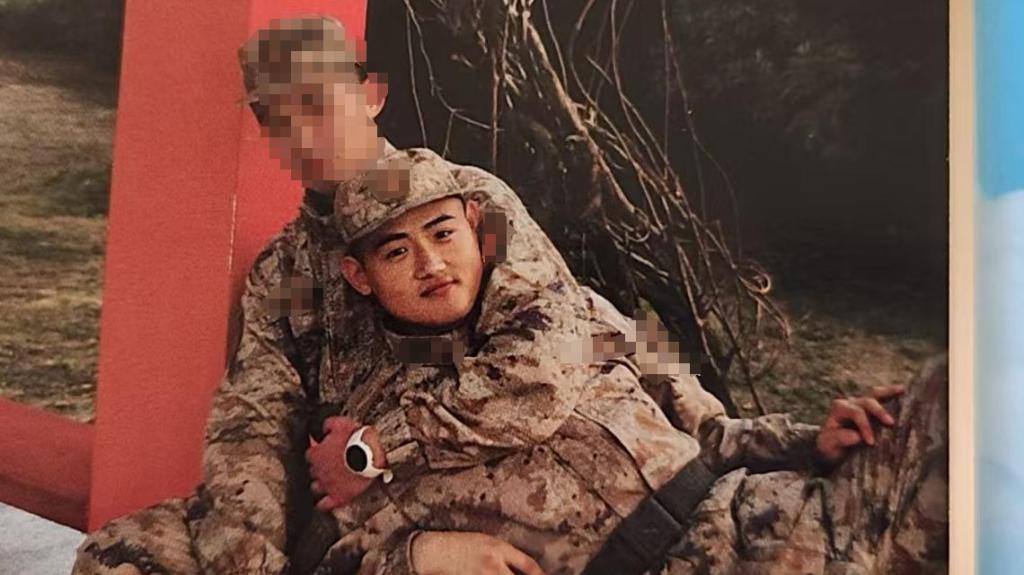

在青春与钢枪的交响中,有这样一群年轻人将最炽热的年华献给深山密林。魏玉振,这位曾蛰伏在导弹阵地的大学生士兵,用两年时光在火箭军某旅书写忠诚。当深山里的战备警报声化作校园上下课的铃声,这个手握过导弹钥匙的齐鲁青年,正带着战略导弹部队的烙印,在烟台理工学院的课堂上开启新的人生弹道。

魏玉振,来自山东菏泽的普通家庭,参军念头源于少年时代的发小。初中好友在毕业那年毅然参军,临别时那句“当兵就得趁早”在他内心埋下了未来参军报国的种子。专科毕业后,他瞒着家人提交了入伍申请,与高中同窗一起踏上西行的列车。在火箭军某导弹旅的两年里,这个曾经迷茫的青年经历了戈壁风沙的磨砺,从背记密如蛛网的操作规程,到在零下30度的阵地守护大国长剑,军营重塑了他对责任的理解。

采访环节

乔记者:魏同学您好!火箭军作为高技术战略军种,能分享您在操作维护导弹装备时印象最深刻的经历吗?

魏玉振:在一次导弹年检测试中,我和战友们负责连接检查设备,形成检测网络。任务进入关键阶段时,一条电路信号突然不通,中断了操作进程。当时气氛十分紧张,因为这可能影响整个测试进度。凭借着丰富的经验,我们的班长很快锁定了故障点——一根联通导弹控制仪器与测试设备的电缆。班长一头钻进导弹内腔,拔下电缆插头,发现是操作号手在插接电缆时,不慎将连接电缆头保护盖的一小段棉线带到了里面,导致信号不通。这件事让我深刻认识到操作维护导弹装备容不得半点马虎,任何一个小细节都可能影响到整个系统的运行,也让我对工作的严谨性有了更高的要求。

乔记者:战略导弹部队的保密要求极高,这种特殊经历对您重返校园有怎样的影响?

魏玉振:一方面,在学校里我会更加注意保护各种信息。比如涉及科研项目或一些内部资料,我会严格遵守学校的保密规定,不会随意泄露相关内容。另一方面,这种保密意识也让我在与人交往中更加谨慎,不会轻易谈论一些敏感话题,避免给自己和他人带来不必要的麻烦。同时,保密经历培养了我的自律性,使我能更好地管理自己的时间和行为,在学习上更加专注和刻苦,能严格要求自己按时完成学业任务。

乔记者:退役后,您如何将军旅经历转化为未来发展的动力?

魏玉振:首先,我会在求职简历中突出自己的军旅背景,强调在军队中培养出的纪律性、团队合作能力和执行力等宝贵品质。在面试时,通过分享军旅中的故事和经历,展现自己的人格魅力和工作能力,让用人单位了解我的优势。其次,根据自身的军队经历和市场需求,规划合适的职业发展路径。例如,考虑到火箭军的技术背景,我会选择与科技、工程相关的行业或职位,更容易获得认可和优待。此外,我还会积极参与各类职业培训和技能提升的机会,不断学习新知识和技能,使自己的军旅优势与职场需求更好地结合起来,以适应社会发展的需要。

(部分图片来源于网络)

当深山阵地里的战备号角化作校园悠扬的铃声,魏玉振的日常已变成教室、食堂、图书馆的三点一线。这个曾在导弹洞库中校准过千次参数的青年,如今坐在阶梯教室的最后一排,用迷彩封皮的笔记本记录着课堂重点。傍晚操场上,他仍保持着部队的跑步习惯,偶尔有同学加入,他便放慢步子聊起戈壁滩的星光:“你知道吗?在零下30度值夜岗时,能看到比这里清晰十倍的银河。”从握着导弹钥匙到攥紧课堂笔记,他坦言自己仍在适应这种“平凡”——但当他将军旅生涯的严谨融入小组作业,当他在思政课上分享“算盘计算弹道”的故事,更多同学开始理解:那些在校园里看似普通的选择,或许正藏着另一种守护山河的方式。

机电工程学院

2025年3月20日