引言

吕佳俊的掌心有一道浅白色的茧痕,那是常年握警棍磨出的印记。作为机电工程学院的一名大一学生,他习惯在画完机械图纸后不自觉地摩挲左手虎口——这个动作总让他想起在哨位上反复检查装备的夜晚。

与热血激昂的军事演习不同,武警的日常更像一场无声的拉锯战:凌晨三点的巡逻道上结着霜,对讲机里传来各岗哨简短的报备声,就连营区梧桐树被风吹动的频率都要记入执勤日志。这种近乎刻板的秩序感,如今被他折叠进实验室的工位隔板里,成为一沓按毫米对齐的工程图纸。

采访环节

乔记者:听说武警执勤对时间精度要求极高,这种习惯会影响您现在的生活节奏吗?

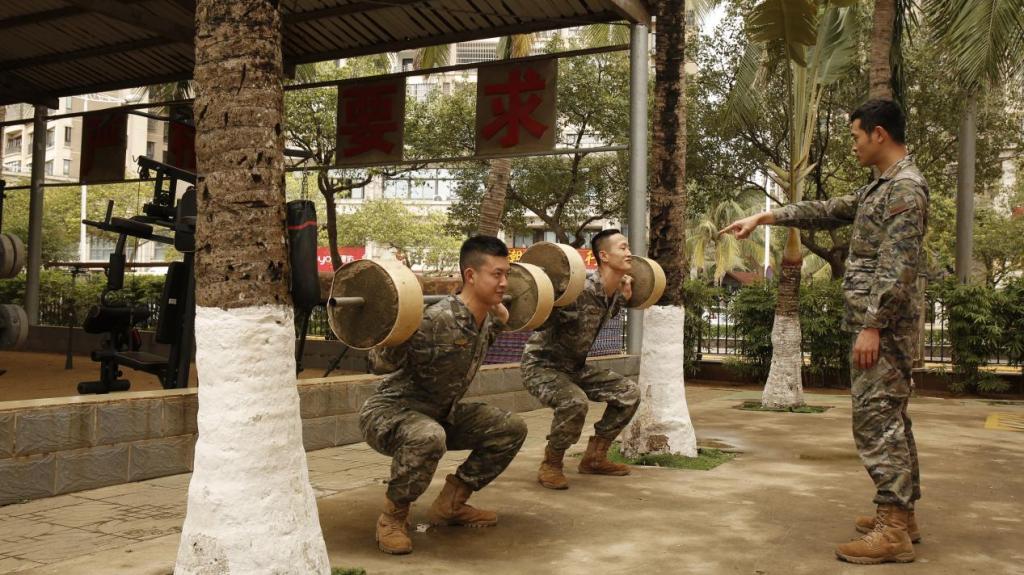

吕佳俊:作为省委机关的“安全卫士”,我们必须做到24小时的全天候守护。既然是全天候,就意味着无论是白天黑夜,还是刮风下雨,都必须保证每个哨位有人在岗,甚至有时我们大半夜睡到凌晨1点多的时候,也会被叫醒做好站岗准备。尽管会忍不住犯困,但一想到自己肩上担负的是历届官兵争取来的荣誉,自己也决不能给“第一哨”拖后腿。虽然自己已经退伍一年多的时间,但是还是能保持我们中队的良好习惯,锻炼自己。

乔记者:军旅生涯中哪些经历让您对“责任”有了不同的理解?

吕佳俊:军旅生涯让我看到,责任从不是冰冷的义务,而是成长中不断被赋予的温度:它可以是纪律的刚性,也可以是生命的柔软;可以是具体的岗位职责,也可以是超越时空的精神传承。这份认知,让我在人生任何阶段,都能以军人的标准丈量自己的担当。

乔记者:从持盾牌到握扳手,两种身份需要的特质是否有共通之处?

吕佳俊:从持盾牌到握扳手,身份转换的本质是“专业场景切换”,但军旅生涯锻造的纪律性、责任感、协作力、抗压能力等底层特质,构成跨越职业壁垒的“能力护照”,帮助个体在不同领域持续创造价 值。这种特质迁移,正是军人职业精神在民生产业中的延续与升华。

结语

吕佳俊的迷彩背包里总装着一卷黄色警戒带,不是在应急演练时使用,而是用来在图书馆划出临时学习区。这种近乎执拗的秩序感,如同他形容武警生涯时提到的“移动界碑”——没有惊心动魄的交锋,却在日复一日的坚守中夯实地基。

当被问及是否怀念部队的规整生活时,他正在调试的机械手突然精准地夹起一枚螺丝。“您看,它每次张开的角度都是精确的115度,”他指着示教器屏幕,“就像当年我们巡逻的步数必须控制在每分钟114步——有些刻度看似冰冷,但能让世界运转得更安全。”暮色透过车间的玻璃窗投进来,给那些精密的齿轮镀上一层柔光,仿佛他守护过的无数个平静夜晚。

机电工程学院

2025年4月15日